FASZINATION GEOLOGIE: DIE BEDEUTENDSTEN GEOTOPE DEUTSCHLANDS

"Ein Geotop ist ein bedeutendes Dokument für die Geschichte einer Landschaft oder einer Region und deren Stellung und Funktion in dem großen Verbund der irdischen Kontinente und Meere. Es ist Teil des Naturerbes der Menschheit und zählt damit zu den höchsten Gütern, die es für kommende Generationen zu bewahren gilt." (Look, E.R. & Quade, H. (2007)).Die Akademie für Geowissenschaften und Geotechnologien hat es sich im Jahre 2004 zur Aufgabe gemacht, in Form eines bundesweiten Wettbewerbes aus den infrage kommenden Geotopen in Deutschland diejenigen auszuwählen, die man als die bedeutendsten ansehen kann.

Aus den 180 eingereichten Vorschlägen wurden schließlich von einer Jury ausgewiesener Fachleute im Jahre 2006 77 Geotope und Geotop-Landschaften ausgewählt und mit der Bezeichnung " Nationale Geotope" ausgezeichnet.

10 Jahre später sollten diese Objekte überprüft und rezertifiziert werden. Dies ist mit Unterstützung von den Staatlichen Geologischen Diensten der Bundesrepublik Deutschland (SGD) nunmehr geschehen und außerdem wurde die Liste der bedeutenden Geotopen um ca. weitere 30 Objekte erweitert.

Im folgenden finden Sie auf dieser Seite eine Auflistung der Nationalen Geotope mit einer Fotografie und einer Kurzbeschreibung.

Ein ausführliche Darstellung der Geotope ist in dem Band Look, E.-R. & Quade, H. (2007): Faszination Geologie Die bedeutendsten Geotope Deutschlands.- 2. Auflage, 175 S., Stuttgart (Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung) veröffentlicht.

Nationale Geotope als PDF Datei

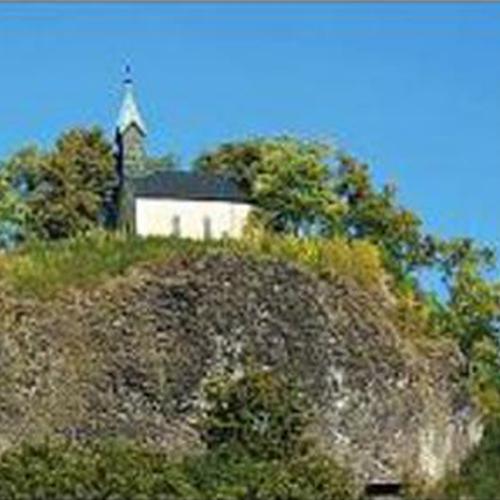

Der Schlossberg Flossenbürg

Die Würzburger Quaderkalke

Die Gambacher Steige und Kalbenstein

Der Goldberg von Goldkronach

Die Nagelfluhkette im Allgäu

Die Moore der Rhön

Mühl- und Wetzsteinbrüche um Neubeuern im Inntal

Das Höllental im Frankenwald - Schnitt durch einen untermeerischen Vulkan

Die Drachenschlucht bei Eisenach

Die "Bad Lands" im Gebiet der Drei Gleichen im Landkreis Gotha

Der Altensteiner Riffkomplex und die Altensteiner Höhle

Die Ursaurierfundstelle Bromacker bei Tambach-Dietharz

Die Barbarossahöhle bei Rottleben

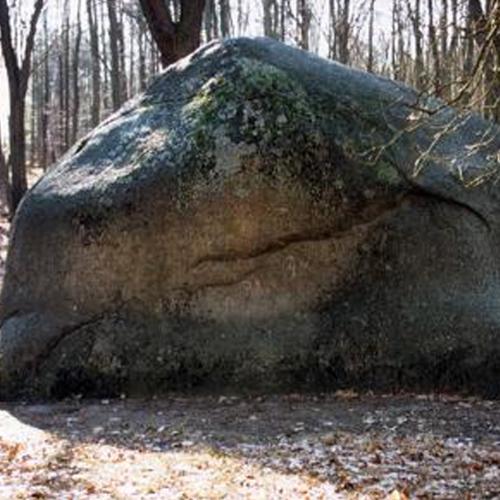

Der Findling Teufelsstein bei Großkönigsförde

Der Kalkberg und die Kalkberghöhle von Bad Segeberg

Großerdfall Arendsee

Hanganschnitt und ehemaliger Steinbruch "Hünenküche" bei Bebertal

Der aufgelassene Kalksteinbruch bei Hoppenstedt

Die Gipskarsthöhle "Heimkehle" bei Uftrungen

Der Findling "Heimchensteine" bei Hohenziatz

Der Hanganschnitt "Hans-Cloos-Aufschluss" im Teufelsbachtal bei Heimburg

Die Tropfsteinhöhle "Baumannshöhle" in Rübeland

Die Gletschertöpfe bei Huy-Neinstedt

Der Ratssteinbruch Dresden Plauen, Hoher und Heidenschanze

Der Kirchbruch Beucha

Die Jonsdorfer Felsenstadt im Zittauer Gebirge

Der Schneckenstein im Vogtland

Der Porphyrfächer Mohorn/Grund

Der Totenstein, Königshainer Berge

Der Rotenfels an der Nahe

Der Donnersberg in der Pfalz

Die Erpeler Ley

Der Wasserfall Dreimühlen

Die Rheingrabenrandstörung am Hahnenbühl

Die Kluterthöhle

Die Solequellen Salzkotten

Der Mullion-Felsen Dedenborn

Steinbruch Am Silberg in Soest

Steinbruch Doberg bei Bünde

Der Geologische Garten Bochum

Die Saurierfährten Barkhausen bei Bad Essen

Großgeschiebe in Niedersachsen - Dicker Stein in Ambühren

Der Steinbruch Piesberg bei Osnabrück

Naturdenkmal und Fossilfundstelle Tongrube Willershausen

Die Fossilfundstellen bei Hondelage und Schandelah

Alter Steinbruch im Kellwassertal im Harz: Das Kellwasser-Event

Herrsche Tongrube bei Rüterberg

Kreideschollen im Bereich der Poppentiner Endmoräne (Malchower Kreidebezirk)

Der „Buskam“ – größter Findling Norddeutschlands

Glazialschollen präquartärer Sedimente der Greifswalder Oie

Das Rühlower Os mit Osauge

Die Korbacher Spalte im aufgelassenen Steinbruch Fisseler

Die Kubacher Kristallhöhle

Der Hoher Meißner bei Eschwege in Nordhessen

NSG Hoher Dörnberg mit Helfebsteinen und Wichtelkirche

Die Steinwand bei Poppenhausen in der Rhön

Der Findling „Alter Schwede“

Der Salzdiapir von Sperenberg

Die Wanderdüne Zinna bei Jüterbog

Das Eem von Klinge

Die Geologische Wand im Botanischen Volkspark Blankenfelde

Der Steinbruch am Schrofel bei Baiersbronn

Im Dorf der Schnecken und Muscheln

Der Steinbruch am Kodlesberg bei Baltringen – Geologische Wattwanderung am Kodlesberg

Die Posidonienschiefergrube in Bad Schönborn

Der Eichener See – eine nur episodische Karsterscheinung

Klimageschichte zum Anfassen: die Lösswand bei Riegel

Eine uralte Landoberfläche im Heidelberger Schlossgraben

Die Wutachschlucht im Schwarzwald

Die Schlucht am Südrand des Schwarzwaldes öffnet einen Einblick in die Erdgeschichte mit einer vollständigen Abfolge vom Grundgebirge über Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper bis zum Jura.

Der Vulkan Kaiserstuhl im Oberrheintal

Der Kaiserstuhl ist ein kleines Vulkangebirge in der südlichen Oberrheinebene. Die Abtragung seit den Ausbrüchen im Jungtertiär erlaubt einen Blick in das subvulkanische Zentrum, also das Innere dieses Vulkans, in dem unter anderem auch die seltenen Karbonatite vorkommen.

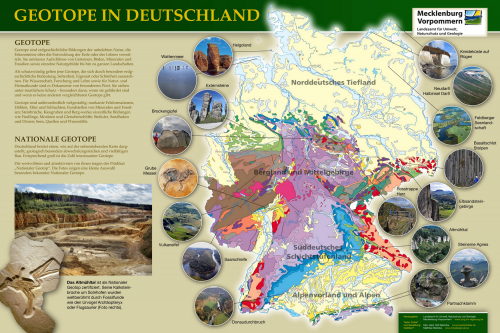

Versteinerte Algenriffe im Braunschweiger Lland

Am Heeseberg sind im Unteren Buntsandstein riffartige Stromatolithe aufgeschlossen. Stromatolithe entstehen, wenn Blaualgen Kalk ausfällen. Der Begriff "Stromatolith" wurde für die Strukturen am Heeseberg zum ersten Mal verwendet.

Die Zechstein-Karstlandschaft am Südharz

Die Rhumequelle ist eine der größten Karstquellen in Mitteleuropa. Ihre Entstehung verdankt sie der lösenden Kraft des Wassers, die in geklüfteten Kalk-, Dolomit- und Sulfatgesteinen der Zechsteinablagerungen Karsthohlräume geschaffen hat. Das Karstwasser steigt im Bereich einer Schichtverwerfung zum Quellbereich auf. Die Einhornhöhle bei Scharzfeld gehört ebenfalls zu den Karstformen des Harzrandes. Die Besucherhöhle ist berühmt für ihr archäologisches Fundmaterial.

Die Insel Helgoland

Die rote Felseninsel Helgoland als "geologischer Aufschluss im Meer" ist ein Wahrzeichen Deutchlands. Dass heute mitten im Meer mesozoische Schichten an der Erdoberfläche ausstreichen, ist der Entstehung eines Salzkissens unter Helgoland zu verdanken. Die Salzakkumulation begann vermutlich bereits im Keuper.

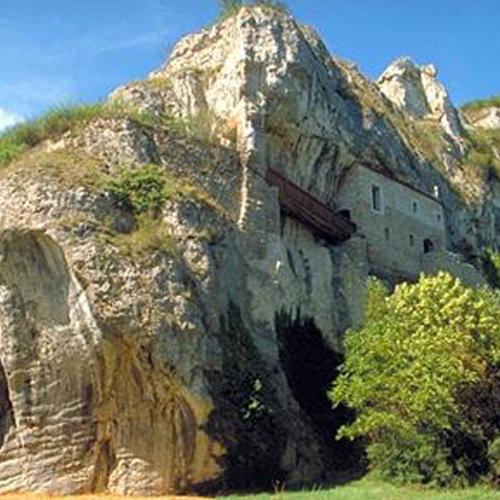

Die Externsteine bei Horn-Bad Meinberg im Lippischen Land

Die Externsteine bei Horn-Bad Meinburg sind ein spektakuläres erdgeschichtliches Monument des Teutoburger Waldes. Sie bestehen aus dem Osning-Sandstein der Unterkreide und dokumentieren die gebirgsbildenden Vorgänge an der Wende Kreide/Tertiär. Die Schichten des Osning-Sandsteins wurden dabei beinahe senkrecht gestellt.

Die Falten im ehemaligen Ziegelei-Steinbruch von Hagen-Vorhalle/Sauerland

Im ehemaligen Ziegeleisteinbruch von Hagen-Vorhalle im Bergisch-Sauerländischen Unterland sind Tonsteine mit Sandsteinlagen des Oberkarbons aufgeschlossenen. Sie werden als küstennahe Bildungen im Karbon-Meer gedeutet. Ungewöhnlich ist, dass sowohl Überreste von Meeres- als auch von Landlebewesen gefunden wurden.

Das Siebengebirge am Rhein bei Bonn

Die Geotope des Siebengebirges und des Rodderbergs dokumentieren auf engstem Raum den tertiär- und quartärzeitlichen Vulkanismus. Die Magmendifferentiation reicht von trachytischen über latitische bis hin zu alkalibasaltischen Schmelzen. Exemplarisch sind die verschiedenen Erstarrungsformen aufgeschlossen.

Der Bayerische Pfahl

Der Bayerische Pfahl ist eine der markantesten Störungszonen in Mitteleuropa, die durch langestreckte, mauerartige Härtlingsrippen bis 30 m Höhe aus Gangquarz markiert wird. Auf über 150 Kilometern Länge durchschneidet er in Nordwest-Südost-Richtung den Bayerischen Wald.

Der Scheibenberg bei Annaberg im Erzgebirge

Eine mächtige tertiäre Basaltdecke liegt auf Flußablagerungen (Kiese, Sande, Tone), die nur unter dem Schutz des Basaltes erhalten blieben. Sie bilden heute einen markanten Tafelberg. Vor über 200 Jahren stritten sich hier bedeutende Gelehrte über die Entstehung von Basalt (Neptunistenstreit).

Die Kreideküste im Nationalpark Jasmund auf Rügen

Das aktive Kliff an der Ostküste Jasmunds ist mit 8 km eines der längsten und mit maximal 118 m das höchste Steilufer in Deutschland. Bei der aufgeschlossenen Kreide handelt es sich um schwach zementierte Karbonate mit eingelagerten Flint-Konkretionen. Etwa 1.400 verschiedene fossile Organismen sind aus Rügener Kreide bekannt.

Die Fossil-Lagerstätte Grube Messel bei Darmstadt

Die Grube Messel ist ein ehemaliger Ölschiefer-Tagebau in der tertiären Messel-Formation auf dem Sprendlinger Rotliegend-Horst. Das Vorkommen besteht aus feinen Seesedimenten, die in einem frühtertiären Maar gebildet wurden. Die enthaltenen Fossilien sind weltweit bekannt. Die Grube Messel ist UNESCO-Weltnaturerbe.

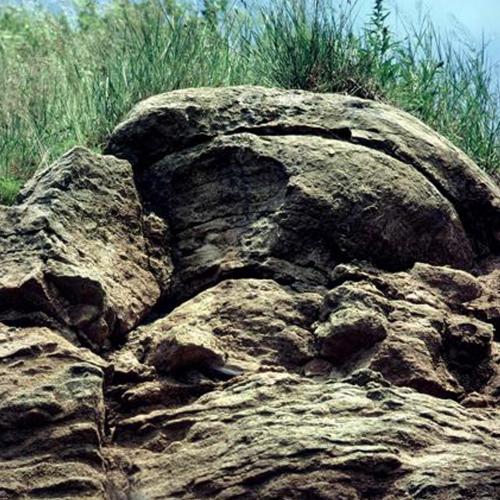

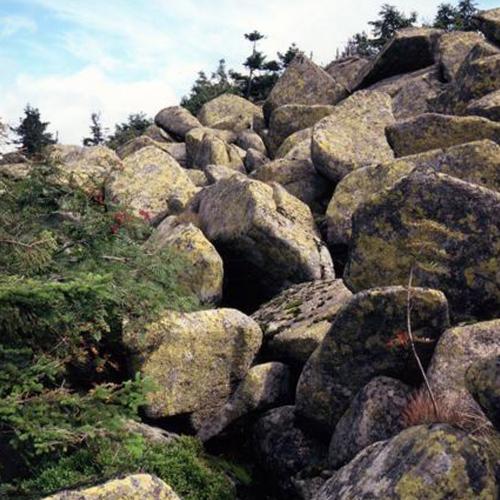

Das Felsenmeer bei Reichenbach im Odenwald

Am Südosthang des aus Quarzdiorit bestehenden Felsberges bei Reichenbach im Odenwald ist ein großes Blockmeer ausgebildet. Es entstand durch Umlagerung von Wollsäcken im Quartär.

Der Lahnmarmor in Villmar bei Weillburg

Ehemaliger Gemeindesteinbruch von Villmar/Lahn in einem mitteldevonischen Stromatoporenriff (sog. Lahnmarmor). Durch die frühere Gewinnungsmethode mit Seilsägen entstanden horizontal und vertikal gesägte Wände, die einen spektakulären dreidimensionalen Einblick in den Aufbau des Riffes ermöglichen.

Der "Palmwedel" am Hirtstein im Erzgebirge

Der Hirtstein ist ein 25 Millionen Jahre alter Basaltvorkommen (Augit – Nephelinit), der zum sogenannten „Palmwedel“ erstarrte. Die Säulen stehen senkrecht zur Abkühlungsfront, der Begrenzung der ehemaligen Lavakuppel.

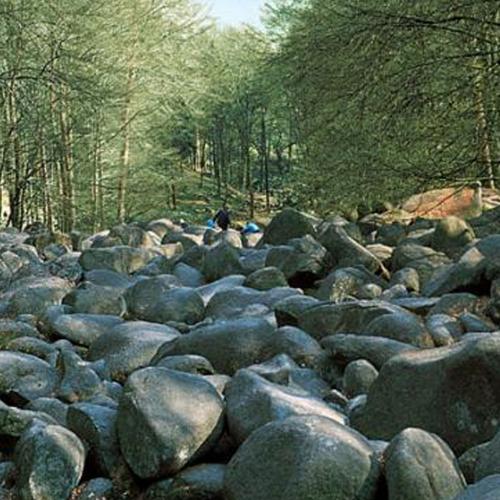

Die Bruchhauser Steine bei Brilon im Sauerland

Die 90 m hohen Quarzporphyr-Felsen liegen südlich der Stadt Brilon im Sauerland. Sie bezeugen einen Vulkanausbruch, der sich vor rund 385 Millionen Jahren am Grund des Devon-Meeres ereignete. Nach der Heraushebung des Rheinischen Schiefergebirges hat die Verwitterung die Felsen als Härtlinge herausgearbeitet.

Das Felsenmeer von Hemer / Sauerland

Auf dem oberdevonischen Massenkalk bildete sich im feuchtwarmen Tertiärklima ein Kegelkarst. Während der Eiszeiten plombierten Lössaufwehungen diese Karstlandschaft. Vom Mittelalter bis ins ausgehende 19. Jahrhundert wurde der durch Roteisenstein vererzte Massenkalk abgebaut, wobei die Bergleute oftmals natürliche Hohlräume ausräumten. Das heutige "Felsenmeer" ist also eine komplexe Natur- und Kulturlandschaft.

Der historische Kohlenbergbau im Muttental bei Witten

Im Muttental bei Witten sind die steinkohlenführenden Witten-Schichten des Oberkarbons übertage aufgeschlossen. Die typischen Abfolgen bestehen aus Tonsteinen, Steinkohlenflözen und Sandsteinen mit Geröllen.

Das Randecker Maar auf der Schwäbischen Alb

Das 17 Millionen Jahre alte Randecker Maar ist die größte und besterhaltene Struktur des Urach-Kirchheimer Vulkanfelds. Die fossilreichen Seeablagerungen, Tuffite, Süßwasserkalke, bituminöse Laminite („Dysodile“) sowie untergeordnet Tone wurden zum Teil ausgeräumt, so dass ein 1,2 Kilometer breiter und 100 Meter tiefer Erosionskessel entstand.

Die Fossilfundstätte Holzmaden

Holzmaden ist eine der bekanntesten Fossilfundstätten weltweit. Seit 150 Jahren werden in den Steinbrüchen von Holz-maden/Ohmden die 180 Millionen Jahre alten Posidonienschiefer abgebaut. Die dabei gefundenen Saurier, Fische, Seelilien, Ammoniten, Belemniten und anderen Fossilien sind hervorragend erhalten.

Die Donauversickerung und Aachtopf

Der Aachtopf ist Ausdruck für den Kampf zwischen Donau und Rhein um das Wasser. Mit einer Schüttung von max. 25.000 l/s gilt er als die größte Quelle Deutschlands. Allerdings stammen ca. 90% des austretenden Wassers von den wenige Kilometer nördlich gelegenen drei Versickerungsstellen der Donau zwischen Immendingen und Fridingen.

Die Eiszeitlandschaft Feldberger Seen in Mecklenburg

Der Pommersche Eisvorstoß vor 15 000 Jahren (Weichsel-Kaltzeit) hat die Feldberger Seenlandschaft geformt. In einem Gebiet von rd. 56 km² ist das gesamte Inventar des glazialen Formenschatzes in lehrbuchhafter Ausbildung erhalten.

Der Impaktkrater Nördlinger Ries

Das Nördlinger Ries entstand vor 14 Millionen Jahren durch den Einschlag eines Meteoriten von etwa 1 km Durchmesser. In beispielhafter Weise sind heute noch der mit Sedimenten verfüllte Krater (24 km Durchmesser), ausgeworfene Schollen, Trümmermassen und andere Impaktgesteine, sowie die Ablagerungen im Kratersee aus der Zeit nach dem Einschlag zu sehen.

Das Altmühltal und Wellheimer Trockental

Die Urdonau schuf das untere Altmühltal und das Wellheimer Trockental. Bis ins Pleistozän kam die Urdonau von Süden, der Urmain mündete von Norden ein. Große Flussverlagerungen in der jüngeren Erdgeschichte führten dazu, dass heute nur noch die Altmühl von Norden her das Tal erreicht, während die Donau ihren Lauf weiter südlich gefunden hat. Das eindrucksvolle Urdonautal liegt daher teilweise trocken (Wellheimer Trockental) oder wird von der "viel zu kleinen" Altmühl durchflossen.

Die Dauner Maare in der Eifel

Die 5 Dauner Maare liegen südöstlich der Stadt Daun. Die Maare entstanden im Periglazialbereich der letzten Eiszeit (Würm). Drei Maare (Gemündener Maar, Weinfelder Maar, Westliches Schalkenmehrener Maar) enthalten jeweils einen See, das Östliche Schalkenmehrener Maar ein Moor. Das Nordöstliche Schalkenmehrener Maar ist ein trockenes Maar.

Der Gletscherschliff bei Fischbach am Inn

Östlich der Ortschaft Fischbach (Gemeinde Flintsbach am Inn) ist beim Autobahnbau eine Fläche mit frischen Gletscher-schliffen freigelegt worden. Der abgeschliffene Riegel aus Wettersteinkalk weist typische "Kritzungen", "Rundhöcker" und "Kolke" auf. Er ist vom ehemaligen Inntal-Gletscher abgeschliffen worden.

Die Karstlandschaft Blaubeurer Alb – Urdonautal

Im Bereich der Blaubeurer Alb und des benachbarten, tief in die Karbonatgesteine des höheren Oberjuras eingeschnittenen Urdonautals gibt es eindrucksvolle Karstformen wie Höhlen, tief eingeschnittene Trockentäler, Karstfelsen und unzählige Dolinen sowie große Karstquellen, wie der berühmte Blautopf, im Ach-, Blau- und Kleinen Lautertal.

Die Schlade in der Karstlandschaft bei Paffrath/Bergisches Land

Der Geopfad durch die Schlade, ein Trockental inmitten der Bergisch Gladbach-Paffrather Kalkmulde, verläuft quer durch ein devonisches Korallenriff, so dass der Besucher die verschiedenen Zonen eines subtropischen Riffs durchwandern kann. Auch die typischen Formen eines Karstes, verursacht durch die Wasserlöslichkeit des Kalksteins, lassen sich beobachten.

Die Aufrichtungszone und die Teufelsmauer am Harznordrand

Der Harznordrand stellt eine der wichtigsten NW-SE verlaufenden Schollenkanten Mitteleuropas dar. Hier ist seit der Oberkreide der Block des Harzes um bis zu acht Kilometer gegenüber seinem gleichzeitig einsinkenden nördlichen Vorland, der Subherzynen Senke, angehoben worden. In dieser Senke sammelten sich allein in der Oberkreide bis zu über zwei Kilometer flachmarine Sedimente an. Die gesamte mesozoische Schichtfolge wurde durch die Blockverschiebungen am Harznordrand in einer breiten Aufricht

Das Bodetal im Harz

Das Bodetal ist ein eindrucksvolles Beispiel für sehr intensive jungtertiäre und quartäre Tiefenerosion an neotektonisch aktiven Schollenkanten wie dem Harznordrand . Das starke Mäandrieren des Bodelaufes zeigt, dass sich der der Fluss aus einem im Jungtertiär noch träge dahin fließenden Tieflandsfluss entwickelt hat. Die Bode hat sich seit dieser Zeit bis zu 250 Meter in den Untergrund eingesägt und damit ein vollständig aufgeschlossenes Profil des Devons und der Kontaktzone des jungvariszische

Das Felsenstädtchen Pottenstein in der Fränkischen Alb

Pottenstein in der Fränkischen Schweiz liegt in einer typischen Karstlandschaft. Geologisch besonders charakteristisch sind vielfältige Karstformen wie bizarre Felsformationen, Höhlen, Dolinen und Karstquellen.

Der Basaltschlot von Stolpen / Sächsische Schweiz

Vor 25 Millionen Jahren brach an dieser Stelle ein Vulkan aus. Der Stolpen stellt den Rest des Vulkanbaus aus der erstarrten Lava dar. 1546 benutzte AGRICOLA für die Beschreibung des Gesteins des Stolpener Burgberges zum ersten Mal den Begriff "Basalt".

Die Bastei und das Elbsandsteingebirge

In der Oberkreide wurde die Elbezone vom Meer überflutet und der schmale Meeresarm mit meist klastischen Sedimenten gefüllt. Es entstand eine kompakte Sandsteintafel. An der Grenze zum Tertiär wich das Meer zurück. Später schnitt sich die Elbe in die Sandsteine ein und schuf die markanten Felsformationen.

Der Basaltkegel Hoher Parkstein in der Oberpfalz

Der Basaltkegel des „Hohen Parksteins“ stellt einen Härtling dar, der durch Abtragung der umliegenden Schichten herauspräpariert wurde und weithin sichtbar das flache Umland überragt. Mit seinen mustergültigen Basaltsäulen und Schlotbrekzien ist er der schönste Vertreter des tertiären Vulkanismus in Bayern.

Die Steinerne Agnes im Lattengebirge

Die Steinerne Agnes ist ein etwa 10 m hoher Dolomit-Felsturm mit pilzförmigem „Kopf“ an der Südostflanke des Lattengebirges im Berchtesgadener Land. Der Hut und der Sockel des Felsens werden aus kalkreicheren Gesteinen aufgebaut und sind daher verwitterungsbeständiger als der Stiel, der aus Dolomit besteht.

Vulkanlandschaft Hegau

Im Hegau sind zahlreiche Vulkanschlote und Vulkanruinen erhalten, die sich als Härtlinge über die von eiszeitlichen Ablagerungen bedeckte Umgebung erheben.

Eiszerfallslandschaft der Osterseen südlich München

Südlich des Starnberger Sees liegt die größte Eiszerfallslandschaft im Alpenvorland. Toteislöcher, Eisrandterrassen, Kesselfelder, Oser und Kames dokumentieren eindrucksvoll den Zerfall des Isar-Loisachgletschers.

Die Wattenmeerküste an der Nordsee

Das Wattenmeer ist ein aktiver Ablagerungsraum, in dem es regelmäßig zur Bildung und Umlagerung neuer Sedimente kommt. Es ist auf seine Art einzigartig auf der Welt und stellt eine einmalige aktuogeologische Landschaft dar.

Die Solnhofener Plattenkalke

Der Solnhofener Plattenkalk ist im Oberen Jura im nördlichen Küstenbereich des Urmittelmeeres abgelagert worden. Aufgrund seiner Feinschichtigkeit wird er seit Jahrhunderten als Baustein und für die Lithographie (Steindrucktechnik) abgebaut. Berühmt ist er unter anderem wegen der zahlreichen Fossilien, unter anderem des Urvogels Archaeopteryx.

Das Felsenlabyrinth der Luisenburg im Fichtelgebirge

Die Luisenburg ist ein eindrucksvolles Blockmeer aus variskischem Kösseine-Granit im Landkreis Wunsiedel, das die Verwitterung des Granits und Verlagerung der Blöcke zeigt. Es ist bereits von Goethe besucht und beschrieben worden.

Das Mittelrheintal zwischen Bingen und Bonn

Das Tal hat sich seit dem Oligozän ins Schiefergebirge eingeschnitten und seit dem Mittelpleistozän zum steilen Engtal entwickelt. Es gewährt einen Einblick in die Gesteinsabfolgen des Rheinischen Schiefergebirges.

Das Vulkanland Eifel

Der Laacher See ist die best erhaltene vulkanische Einbruchsstruktur im Vulkanfeld der Osteifel und umfasst Formen und Ablagerungen des letzten Ausbruchs vor 13.000 Jahren. Die Laacher See-Tephra wurde dabei über weite Teile Mitteleuropas verteilt.

Der Braunkohlen-Tagebau Hambach

Der Braunkohle-Tagebau Hambach ist der größte künstliche Aufschluss Europas. Er schließt mit einer Tiefe von bis zu 400 m ein zusammenhängendes Schichtenprofil des Quartärs, des Pliozäns und einen großen Teil des Miozäns auf. (Foto von RWE Power AG).

Die Kalkgrube Lieth bei Elmshorn

In der ehemaligen Kalkgrube sind Schichten des Rotliegenden und des Zechsteins sowie des Plio-Pleistozäns aufgeschlossen. Der Aufschluss zeigt in eindrucksvoller Form salztektonische Verstellungen und Verkarstungsphänomene. Die altpleistozäne Schichtenfolge ist die vollständigste in ganz Norddeutschland.

Die Saurierfährten von Münchehagen

Auf einer Schichtfläche aus Wealden-Sandstein sind Trittspuren verschiedener Sauriersarten in besonders guter Qualität erhalten. Teilweise lassen sich Vorder- und Hinterfußabdrücke unterscheiden.

Lonetal in der Schwäbischen Alb

Das Lonetal ist ein Musterbeispiel für die Flussanzapfung im Bereich der Schwäbischen Alb. Zahlreiche Karstphänomene sowie das Kliff des ehemaligen Molassemeeres zeigen die Landschaftsgeschichte in diesem Raum seit dem Miozän.

Die Weltenburger Enge

Die Weltenburger Enge ist ein enges, bis 70 m tief in Kalksteine des Oberen Jura eingeschnittenes Durchbruchstal, das heute von der Donau durchflossen wird. Das Engtal zeichnet sich durch eindrucksvolle Felsbildungen aus.

Die Partnach-Klamm bei Garmisch-Partenkirchen

Die Klamm hat sich auf einer Strecke von 700 m bis zu 86 m in Kalkgesteine des Muschelkalks eingeschnitten. Sie ist über ein künstliches Gang- und Höhlensystem begehbar.

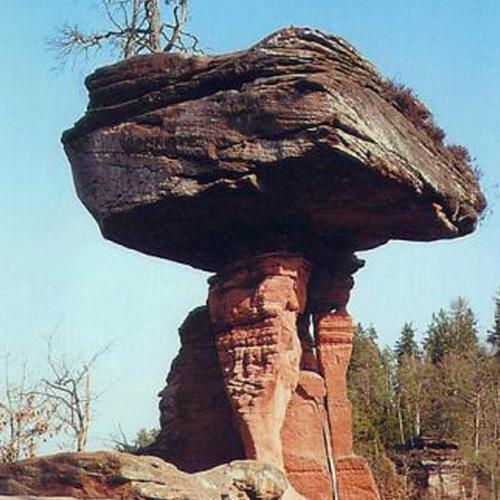

Der Teufelstisch im Pfälzer Wald bei Hinterweidenthal

Markante tischförmige Felsbildung in Gesteinen des Buntsandsteins, die durch unterschiedliche Erosionsresistenz der Gesteine, die den Felsen aufbauen, hervorgerufen wird.

Der Basaltkegel Druidenstein bei Herkersdorf

Der Druidenstein wird aus Basaltsäulen gebildet, die einen etwa 20 m hohen Kegel bilden.

Das Morsum-Kliff auf Sylt

Das Morsumkliff wird aus 10 Millionen Jahre alten tertiären Schichten aufgebaut, die durch Gletscherdruck an die Oberfläche gelangt sind. Das Kliff stellt eine der wenigen Stellen in Schleswig-Holstein dar, an der voreiszeitliche Gesteine bis an die Oberfläche gelangen.

Das Huvenhoopsmoor bei Rotenburg /Wümme

Das Huvenhoopsmoor im Elbe-Weser-Dreieck ist eines der wenigen Hochmoore im Norddeutschen Tiefland, in dem noch der ursprüngliche Zustand der Vegetation sowie zwei Hochmoorseen erhalten sind.

Der Isteiner Klotz und und die Isteiner Schwelle am Oberrheintalrand

Der Isteiner Klotz erhebt sich als südwestlichster Ausläufer der Kalksteine des Oberjura über den südlichen Oberrhein im Kreis Lörrach. An der Westseite ist der Felsen durch den Rhein in einer Hohlkehle angeschnitten. Am Fuß des Klotzes liegen Felsschwellen, die ursprünglich von Rheinkies bedeckt waren.Der Muskauer Faltenbogen

Der Muskauer Faltenbogen ist ein 20 km breiter, hufeisenförmiger Stauchendmoränenlobus an der Grenze zwischen Deutschland und Polen, der in der Elster-Eiszeit entstanden ist.

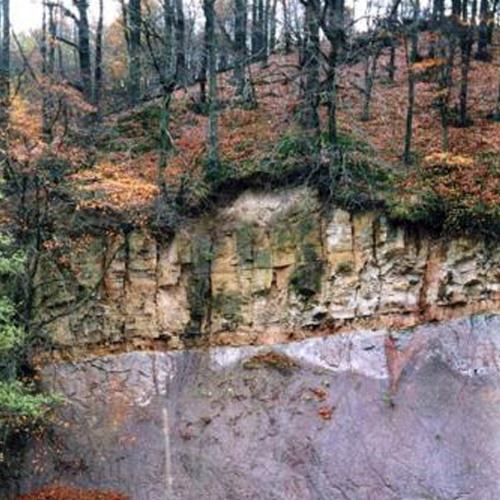

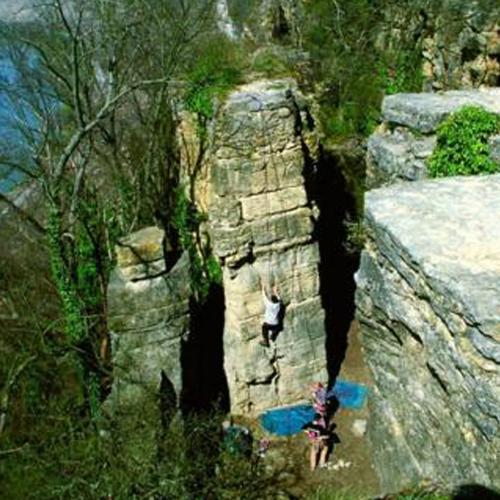

Der Bohlen bei Saalfeld

Der Bohlen ist eine 800 m lange und bis 100 m hohe Felswand am rechten Ufer der Saale zwischen Saalfeld und Obernitz, in der die diskordante Überlagerung von Zechstein-Kalkstein über gefaltetem variskischen Grundgebirge aufgeschlossen ist.

Der Feldstein bei Themar/Hildburghausen

Der Feldstein bei Themar ist Teil eines Basaltganges, der durch ehemalige Steinbrucharbeiten freigelegt wurde. Er zeigt die typische säulenförmige Absonderung des Gesteins mit Fieder- und Meilerstellung der Säulen.

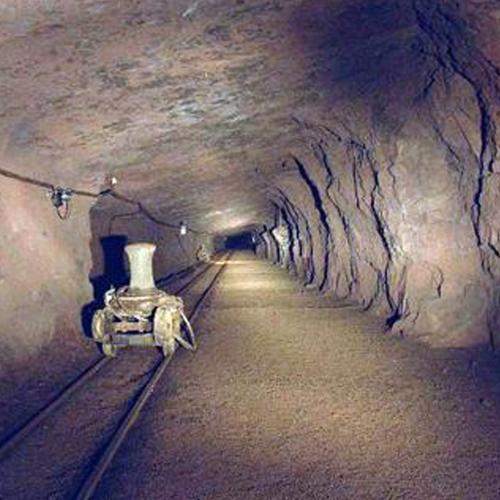

Die Kristallsalzschlotte im Erlebnisbergwerk Merkers

In einem natürlich entstandenen Hohlraum im Salzbergwerk Merkers haben sich riesige Salzkristalle bis 1 m Kantenlänge gebildet.

Die Lange Wand bei Ilfeld

In dem natürlichen Aufschluss an einem Prallhang des Baches Bere liegen flach gelagerte Zechstein-Gesteine (Konglomerate, Kupferschiefer und Kalkstein) über einer alten Landoberfläche, die auf Vulkaniten des Rotliegenden gebildet wurde.

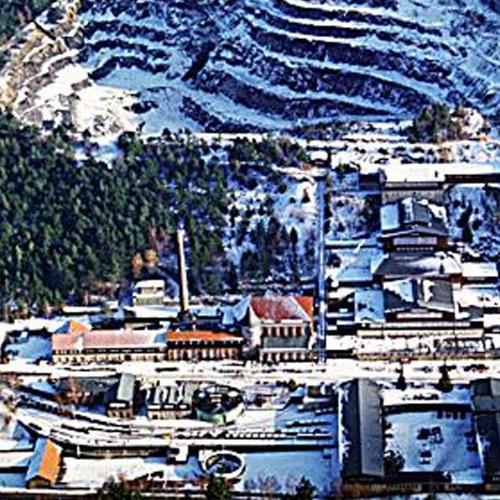

Der historische Schieferbergbau in Lehesten im Thüringischen Schiefergebirge

Die ehemalige Schiefergrube zählt zu den größten Schieferbrüchen in Europa. Über 600 Jahre wurde Schiefer im Tagebau gewonnen. Die Lagerstätte ist heute noch in der Grube aufgeschlossen .

Die Travertine des Ilmtals bei Weimar

Die Travertine des Ilmetals bei Weimar sind durch bedeutende Funde von Pflanzenresten, zahlreichen Großsäuger-Resten und Resten des eiszeitlichen Menschen zu einer weltberühmten Lokalität für die Erforschung des mittleren Eiszeitalters geworden.

Die Hessigheimer Felsengärten im Neckartal

Im höheren Hangabschnitt des Neckartales bei Hessigheim bilden die Kalksteine des Oberen Muschelkalks bis zu 18 m hohe Felstürme, die durch mehrere Meter breite Spalten vom bergseitigen Felsverband getrennt sind. Die Kippbewegung, die durch Auslaugung von Gips im Untergrund verursacht wird, ist heute noch aktiv.

Der Neudarß auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst

Der Neudarß im nördlichen Teil der Halbinsel Darß bildet ein Nehrungssystem, das aus langgestreckten Strandwällen und verlandeten Strandseen besteht. Der Neudarß ist in den letzten 300 Jahren etwa 2,5 km in Richtung Ostsee gewachsen.

Der Korallenoolith bei Kleinenbremen im Wesergebirge

Die bis zu 12 m mächtigen Eisenerze aus dem sogenannten Korallenoolith des Malms werden und wurden bei Kleinenbremen abgebaut. Im stillgelegten Teil des Bergbaugebietes ist ein Besucherbergwerk eingerichtet.

Der Weserdurchbruch an der Porta Westfalica

Die Weser durchbricht bei Porta Westfalica das Weser-Wiehengebirge und tritt in das Norddeutsche Flachland aus. Der Durchbruch wurde erst im Eiszeitalter angelegt.

Die eiszeitlichen Gletscherschliffe in den Hohenburger Bergen/Sachsen

In den Hohenburger Bergen sind saalezeitliche Gletscher- und Windschliffe sowie Rundhöcker erhalten. Sie sind in Nordwestsachsen sehr selten. Sie wurden schon Mitte des 19. Jahrhunderts als Wirkungen von Gletschern erkannt.

Die Altenberger Pinge im Erzgebirge

Die Altenberger Pinge im Erzgebirge ist durch Einsturz von Bergwerksgruben entstanden, in denen Zinnerz abgebaut wurde. Das Erz ist vor 300 Millionen Jahren im Oberkarbon entstanden. Die Pinge entstand 1620, sie hat eine Tiefe von 130 m.

Die Kieselschieferfalten bei Beddelhausen

In einem ehemaligen Steinbruch sind gefaltete und überschobene Kieselschiefer (Lydite) aufgeschlossen, die einen Einblick in den strukturellen Aufbau des Rheinischen Schiefergebirges erlauben.

Der Silberberg bei Bodenmais/Bayerischer Wald

Die Gruben am Silberberg wurden auf Silber und Buntmetalle betrieben und sind berühmt wegen ihres vielfältigen Mineralbestandes. Das Berginnere ist in einem Besucherbergwerk aufgeschlossen.

Der "Wachsende Felsen" von Usterling in Niederbayern

Der Wachsende Felsen ist eine 5 m hohe und 40 m lange Travertin-Wand, die durch Kalkausfällung heute noch weiter gebildet wird.

Der Donaudurchbruch bei Beuron

Die obere Donau durchbricht hier in einem engen Tal die westliche Schwäbische Alb, die aus Schwammriff-Kalksteinen des Oberen Jura aufgebaut ist.

Die Mettlacher Saarschleife

In einer großen Schleife hat sich die Saar bei Mettlach in den harten Taunusquarzit eingeschnitten.

Der Findling "Kleiner Markgrafenstein" im Landkreis Oder-Spree

Der Kleine Markgrafenstein ist mit einem Volumen von 180 m³ der größte landliegende Findling Deutschlands. Er besteht aus südschwedischem Karlskamm-Granit. In 60 m Entfernung liegen die Reste des Großen Markgrafensteines, aus dem 1827/28 die weltweit größte Schale aus Naturstein mit 6,90 m Durchmesser hergestellt wurde.

Die Wasserkuppe in der Rhön

Das Fliegerdenkmal auf dem Gipfel der Wasserkuppe in der Rhön ist auf einer Felsbildung in dünnsäuligem Basalt errichtet.

Der "Rochlitzer Porphyrtuff" in Nordwest-Sachsen

In den fast 100 m tiefen Steinbrüchen am Rochlitzer Berg wird der „Rochlitzer Porphyrtuff“ abgebaut, der ein wichtiger Baustein in der Region ist.

Das Werdenfelser Land

Das Werdenfelser Land mit der Zugspitze im Süden und Murnau im Norden ist eine typische Landschaft am Nordrand der Alpen, in der die Nördlichen Kalkalpen, der Flysch und das Alpenvorland mit seinen Gesteinen und der eiszeitlichen Überprägung auf engstem Raum vereinigt sind.

Der Mössinger Bergrutsch

Im April 1983 rutschte nach lang andauernden Niederschlägen bei Mössingen eine große Scholle aus Malm-Kalkstein ab, wodurch der Trauf der Schwäbischen Alb um 32 m zurückverlagert wurde.

Die Schierker Feuersteine im Harz

Als Schierker Feuersteine werden die Verwitterungsblöcke und Blockmeere am Fuß des Brockens bezeichnet. Sie zeugen von der subtropischen Verwitterung des Brockengranits.

Bergwerk Rammelsberg

Mit einer über 1000-jährigen Bergbaugeschichte gehört der Rammelsberg zu den weltweit längsten aktiven Bergwerken. Es ist zusammen mit der Altstadt von Goslar Weltkulturerbe.